公共管理学院2025年度

基层教学活动简报

(第2期)

公共管理学院本科教务办公室 2025年7月

公共管理学院基层教学活动一览(截至2025年7月)

系别 |

开展活动 |

行政管理系 |

1. 凝聚团队力量,共筑青春成长|2023级行政管理专业本科生团队建设与沟通能力实训课程圆满举行 2. 萃文喜讯 | 我院学子在第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛中喜获佳绩 3. 【学风建设月】公共管理学院2023级本科顺利开展名誉班主任见面会 |

土地资源与房地产管理系 |

1. 黄河守护 青春赋能——四川大学团队前往山西省开展“黄河流域生态保护与高质量发展”主题实践调研 |

劳动与社会保障系 |

1. 社会保障系开展本科课程《人员素质测评》同行听评课研讨会 2. 劳动与社会保障专业2025届本科生毕业论文答辩会成功举行 3. 劳动与社会保障专业2021级本科生毕业论文预答辩成功举行 |

社会学与心理学系 |

1. 四川大学学生团队赴四川省巴中市开展“红军标语行”主题实践调研 2. 我院学生团队寒假社会实践获中国网、中国日报报道 |

信息资源管理系 |

1. 信息资源管理系开展数据资源管理课程建设研讨会暨基层教学组织活动 2. 以实践促认同,以文化育自信:《信息资源建设》课程实践活动顺利开展 3. 我院信息资源管理专业本科融合培养方案工作讨论会顺利召开 |

各系开展的代表性活动如下:

1.行政管理系

1.1

凝聚团队力量,共筑青春成长|2023级行政管理专业本科生团队建设与沟通能力实训课程圆满举行

6月29日上午9点,2023级行政管理专业本科生团队建设与沟通能力实训课程在综合楼C座105和106室顺利举行。本次活动旨在加强同学们的沟通交流技巧以及团队凝聚力,促进全面发展。

活动伊始,负责人精心组织了热身环节。热身结束后,活动进入第一个环节。同学手握绳子将挂钩挂到长方体上,完成8个长方体的叠加。同学们全神贯注、分工协作,在紧张又兴奋的氛围中,师生间的情感也在汗水与欢笑中进一步升华。

汉诺塔游戏,成为本次活动的一大亮点。各小组从最初的摸索尝试,到逐步理解递归原理,再到实践中精准执行指令,整个过程充满了开心与愉悦。

相较于汉诺塔,旱地冰壶项目则更侧重于策略布局。在模拟的冰壶赛道上,师生们轮流掷壶,目标是将己方的壶推向营垒中心,同时巧妙设置障碍或撞击对手的壶。在欢声笑语中,师生们提升了集体荣誉感,在对抗与合作中感受团队的力量。

参与此次本科生团队建设与沟通能力实训课程的师生们纷纷表示,活动形式新颖,收获颇丰。活动在大家的意犹未尽中圆满落幕,为我系的文化建设和团队凝聚力增添了富有色彩的一笔。

1.2

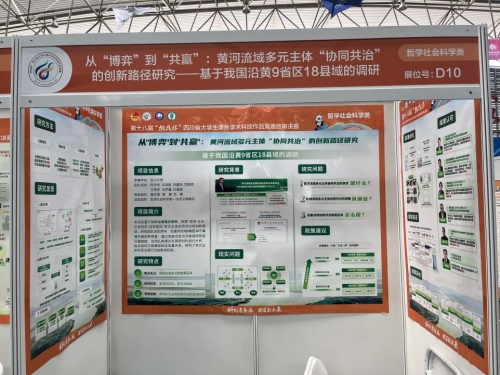

萃文喜讯 | 我院学子在第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛中喜获佳绩

近日,第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在成都医学院举行。我院2支学生团队通过层层选拔脱颖而出、喜获佳绩。

2022级劳动与社会保障专业本科生王秋迪团队的作品《“59岁断崖”:残疾人托养照料服务的破局之问——基于成都市1841例样本的重构密码》在张伟科、蒲晓红、余澳等老师的指导下,获得省赛一等奖。

2022级行政管理专业本科生陈宇佟团队的作品《从“博弈”到“共赢”:黄河流域多元主体“协同共治”的创新路径研究——基于我国沿黄9省区18县域的调研》在夏志强、黄静、刘碧等老师的指导下,获得省赛二等奖。

自大赛启动以来,学院高度重视,形成“学院领导统筹指导、专业教师深度参与、学院团委全程服务”的备赛机制,依托“赛事宣讲会”“材料把关会”“专家辅导会”等环节,对参赛项目进行专题培训和多轮打磨。前期由学院学生担任队长的8支队伍在“挑战杯”四川大学2024-2025年度大学生课外学术科技作品竞赛中脱颖而出,喜获一等奖2项、二等奖2项、三等奖项4项。

精心组织育英才,科创沃土结硕果。此次佳绩是学院教育教学和人才培养的重要成果。未来,学院将继续健全竞赛孵化体系,优化资源配置方式,完善人才培养模式,推动社会实践与科研竞赛的深度融合,促进广大学子在更广阔的科创舞台上展现川大公管人的风采担当。

1.3

【学风建设月】公共管理学院2023级本科顺利开展名誉班主任见面会

4月29日下午,为深入推进学风建设,学院党委副书记罗亚玲教授在江安校区一教D104开展名誉班主任见面会,同行政管理、社会保障班学生亲切交流。会议由2023级本科生辅导员袁玲主持。

罗亚玲听取了学生代表的成长报告,并就学业发展、社会实践、校园文化、生活服务等方面调研同学的实际需求。她认真详细记录了同学们关于课程体系优化、实践平台拓展、后勤服务保障等方面的意见建议,表示学院将充分发挥资源优势,着力解决学生急愁盼难问题,切实增强同学们的获得感与幸福感。她还寄语青年学子树立远大理想,珍惜学习机会,深耕专业领域,努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

此次名誉班主任见面会搭建了院领导与本科生双向沟通的有效机制,是学院落实立德树人根本任务,持续完善人才培养体系,高质量开展育人工作的积极探索。

2. 土地资源与房地产管理系

2.1

黄河守护 青春赋能——四川大学团队前往山西省开展“黄河流域生态保护与高质量发展”主题实践调研

2025年1月17日—1月22日,在共青团山西省委、山西省河长办、山西省生态环境厅的指导下,四川大学“黄河守护 青春赋能”团队先后来到山西省万家寨引黄工程总干一级泵站、忻州市西口古渡、吕梁市柳林县、临汾市壶口瀑布、运城市龙门古镇、运城市黄河大梯子崖及河津市新时代文明实践中心等4市7地,开展“黄河流域生态保护与高质量发展”主题实践调研,了解黄河流域治理现状,并与清华大学山西实践支队进行深入交流,为黄河流域治理注入青春动能。

研学实践:探寻黄河治理与文化传承

在忻州市万家寨引黄工程总干一级泵站,四川大学团队与清华大学实践支队的成员们跟随着泵站相关工作人员的脚步,深入泵站进行参观。在工程布局图前,工作人员对工程的整体部署、建设进程、发挥效用等方面进行讲解,让实践团队的同学们对这一工程有了更深入的了解。大家还一同前往总控室、地下厂房,实地感触泵站的工作机理。“万家寨引黄工程是一项高难度、高科技的引水项目,黄河水通过这一工程流向千家万户,现实意义非凡。”泵站工作人员说道。实践团队的同学们连连点头,表示对这一“超级工程”感到十分震撼。

图为实践成员在泵站一线参观交流

“黄河奔流至此,两岸石壁峭立,河口收束狭如壶口。”在临汾市壶口瀑布,四川大学团队与清华大学实践支队的成员都沉醉于“千里黄河一壶收”的美景,真正感受到“黄河在咆哮”的神韵。在忻州市西口古渡,四川大学团队与清华大学实践支队边走边看,了解西口古渡的过往历史,感受黄河文化的深厚底蕴,如今的西口古渡作为历史的见证而别有风貌。“这次与四川大学团队共同寻访黄河、寻觅历史,我对‘黄河’二字也有了更具象化的认识。作为清华水利学子,我们将精研专业知识,推动理论与实践的深度融合,同时积极与友校联动,共同为黄河流域生态保护和高质量发展贡献青春力量。”清华大学水利系硕士研究生侯永驰表示。

“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。”在运城市龙门古镇,四川大学团队实地体验古镇风情。在大禹龙门雕塑前,大家仔细聆听了大禹开凿龙门的壮举。随后,大家跟随讲解员的脚步,沿着古镇的古街巷道,参观了龙门八景、龙门崖刻等历史遗迹,感受古镇千年的文化底蕴。“登天梯,跃龙门。”在黄河大梯子崖,大家共同乘坐电梯登顶,驻足观望黄河美景,感受母亲河在寒冬中的模样。大家纷纷表示,这次参观看到了“别样的黄河美景”。“我们将继续完善研学基地建设,丰富研学内容,吸引更多学生和游客前来,为黄河文化的传承与发展注入新的活力。”河津文旅部门相关负责同志表示。

访谈交流:聚焦生态保护与青年力量

“黄河国考断面地表水质达到二类标准,柳林泉地下水出流量由历史最低值0.2立方米/秒回升到0.9立方米/秒,水土流失治理度达到70%,河畅水清、岸绿景美逐步成为现实。”在吕梁市柳林县,四川大学团队与水利局相关负责同志进行深度访谈交流。“与其他地域如何进行政策协调?”“法律政策的落实程度如何?有何困难?”团队成员就政策协调与区域合作、移民安置与生态治理、政策执行与落实情况、资源配置与制度支持及未来发展规划等方面的问题进行提问,水利局副局长刘探昌对团队的问题一一回答、时时补充,使得团队成员对柳林县的黄河治理有了更加全面的把握、更加深刻的认识。

图为实践成员采访水利局负责同志

“引导青年学生怀揣着对绿色的向往,巧用‘加减乘除’工作法,发挥青年优势,扎根一线、倾情服务,书写着绿水青山间的生态答卷。”在运城市河津市,四川大学团队与共青团河津市委相关负责同志进行座谈交流,了解青年学生融入黄河治理的举措与成效。其推出的法护黄河宣讲、生态文明实践、辩论赛、文化IP打造等多项举措均取得了扎实成效,有助于青年发声、青年发力。“我们将充分发挥组织优势,号召更多的青年学生加入到黄河守护的行动中来,让守护黄河活动更具‘青年味’,为守护母亲河付诸实际行动。”共青团河津市委负责同志讲道。

“这次来到柳林和河津进行访谈交流,我进一步感受到了黄河流域生态保护的成效,我相信这是大家共同努力的结果。接下来,我将加强专业知识与现实治理的结合,为黄河流域生态保护建言献策、贡献智慧”。四川大学公共管理学院2022级学生张生爱表示。

志愿服务:播撒生态保护的种子

“我们的母亲河是什么?”“黄河!”在河津市新时代文明实践中心,四川大学团队成员为小朋友们开展了一场以生态保护为主题、以黄河治理为实例的志愿服务活动。团队成员以故事的形式进行讲述,并邀请小朋友们加入其中扮演故事的主要角色,共同完成故事朗读,寓教于乐、融学于趣、化教于心,推动“小朋友”成为“学习主角、实践主角”。在活动过程当中,面对小朋友们的奇思妙想和疑问,团队成员们积极回应、友善互动,活动现场气氛热烈、和谐有序。

“活动深化了我对黄河生态保护现状的理解,我也明白了科学治理和生态修复对黄河流域的可持续发展至关重要。作为大学生,我会继续加强专业学习,勇于承担社会责任,为黄河的生态保护贡献青春力量,体现新时代大学生的社会担当。”四川大学公共管理学院2022级学生陈宇佟表示。

“黄河是我们所有人需要共同保护的母亲河,我肯定会努力保护黄河。”一位小朋友主动举手与大家分享了他的感受。通过这次志愿服务活动,不但能够让青少年了解黄河的特点和重要性,更能够在他们心中埋下一颗关注生态保护的种子,激励他们在成长过程当中,始终牢记生态保护理念,以实际行动助力生态保护。

黄河保护是一项为长远计、为子孙谋的伟大事业。此次四川大学赴山西实践团队在山西省沿黄区域进行实践,通过实践研学、交流访谈和志愿服务等一系列活动,不仅对山西的黄河治理成效有了更深入、更全面的认识,还充分发挥“薪火传承”作用,与小朋友们面对面、实打实、心贴心开展科普宣传活动,取得良好成效。

下一步,四川大学团队将吸引更多的高校青年学子将参与到爱河护河治河的“黄河守护”行动中来,以青春赋能黄河流域生态保护和高质量发展。黄河守护的“星星之火”,必将形成建设美丽家园的“燎原之势”,助力人与自然和谐共生的中国式现代化落地生根。

3.劳动与社会保障系

3.1

劳动与社会保障系开展本科课程《人员素质测评》同行听评课研讨会

发布时间:2025-05-19

5月16日,劳动与社会保障系本科课程《人员素质测评》同行听评课研讨会在江安校区第一教学楼C206教室成功举行。劳动与社会保障系蒲晓红教授、张浩淼教授、杨帆副教授等教师代表参与听评课及研讨。

本次课程由吴茜玲老师主讲“无领导小组面试”。课程的前半部分为理论讲授,吴老师凭借深厚的专业知识储备,从面试的基本概念切入,帮助同学们搭建起对无领导小组面试的基础认知框架。课程的后半部分是实践教学,由八位同学组成模拟面试小组,集中讨论“荒岛逃生”这一极具挑战性的情境题目,在模拟实践中领悟无领导小组面试的评价原则和标准。

课程结束后,教师代表们围绕教学框架、教学内容、课堂把控、教学效果等方面对本次教学进行评价与交流,以课例为镜,既充分肯定教学成效,又坦诚剖析教学痛点,碰撞出诸多具有前瞻性的教学改进思路。

3.2

劳动与社会保障专业2025届本科生毕业论文答辩会成功举行

5月16日,劳动与社会保障专业2025届本科生毕业论文答辩会在望江校区第二教学楼顺利举行。劳动与社会保障专业蒲晓红、罗亚玲、张浩淼、吴敏、李丹、沙治慧、罗哲、黄静、林熙、黄国武、张伟科、杨帆、贺璇、曹杨、彭峰、马辰威、田益豪、曾路遥等老师和全体31名2025届本科生参加。本次答辩会分四个小组分别在望江校区第二教学楼201、202、203和204教室进行。

答辩会分为学生陈述和老师点评两个环节。在学生陈述环节,同学们依次汇报,对毕业论文的选题背景与意义、国内外研究现状、研究内容与方法、研究创新、分析过程、结论与对策建议等展开陈述。

在老师点评环节,答辩组老师们从论文结构严谨性、研究规范性、分析科学性等方面对同学们的毕业论文进行点评、提问,并提出了进一步修改完善的意见和建议。同学们认真聆听,详细记录,认真回答老师们针对论文提出的问题,与老师们深入交流,下一步将严格按照老师们的意见和建议对论文进行查漏补缺、修改完善,确保论文定稿质量。

3.3

劳动与社会保障专业2021级本科生毕业论文预答辩成功举行

为切实提高本科毕业论文质量,劳动与社会保障专业2021级本科生毕业论文预答辩于4月11日下午,在望江校区公共管理学院楼顺利举行。劳动与社会保障专业蒲晓红、罗哲、罗亚玲、张浩淼、吴敏、沙治慧、黄静、杨红、黄国武、马辰威、张伟科、贺璇、曹杨、杨帆、田益豪、吴茜玲和彭峰老师与全体31名2021级本科生参加。本次预答辩分四个小组分别在公共管理学院楼105、205、206和214教室进行。

(摄影:周子茗)

预答辩分为学生陈述和老师点评两个环节。同学们依次汇报,对毕业论文初稿的选题背景与意义、国内外研究现状、研究内容与方法、分析过程与结论建议等展开陈述。老师们就论文结构严谨性、研究规范性、分析科学性等方面给予同学们细心指导,并提出了修改建议。同学们认真聆听,详细记录,并与老师们深入交流,下一步将严格按照老师们提出的建议修改完善毕业论文。

(摄影:向珂君)

(摄影:王亦涵)

(摄影:周子茗)

预答辩是检查毕业论文进展情况和提供论文写作专业指导的重要环节。通过此次预答辩,老师们充分了解了2021级本科生们毕业论文的撰写进度与质量,也为同学们毕业论文的优化提升指明了具体方向,对于确保劳动与社会保障专业本科毕业论文工作的顺利收官具有重要意义。同时,本次预答辩也是一次交流指导会,对同学们进一步增强专业学术能力发挥了重要作用。

4.社会学与心理学系

4.1

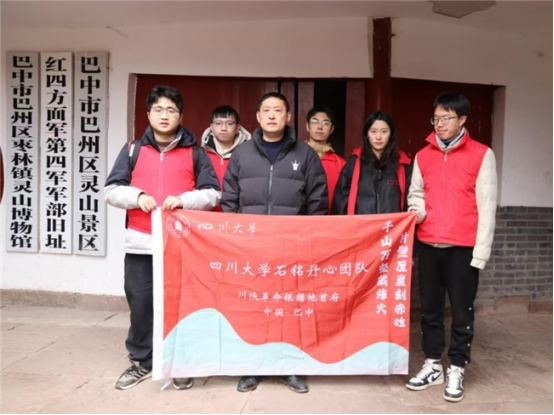

四川大学学生团队赴四川省巴中市开展“红军标语行”主题实践调研

为探究川陕苏区红军石刻标语保护与活化路径,解码革命记忆的当代传承机制,2025年2月8日至18日,四川大学石铭丹心团队赴川陕苏区首府——四川省巴中市开展“红军标语行”主题实践调研。团队携带预设问卷与访谈提纲,身着统一标识服装,在市县乡三级党委、政府部门与村两委协同配合下,历时10天,走访巴州、恩阳、平昌、通江4县区20处红军石刻标语原址,并实地考察、采集口述史料、拍摄影像资料、与各级文物部门对话,总行程达1000公里。

川陕苏区现存2000余处创作于1933至1935年期间的红军石刻标语,见证着中国革命史上的独特宣传智慧。巴中红军石刻标语群作为川陕苏区红军石刻标语的重要组成部分,多层次、多角度反映了川陕苏区的革命历史,具有极高的教育意义、研究价值。2013年,国务院将巴中红军石刻标语群公布为第七批全国重点文物保护单位,与第六批全国重点文物保护单位通江红军石刻标语群合并,共有63处。

在巴州区南龛山上的川陕革命根据地博物馆,团队成员漫步于红军石刻标语陈列园,逐一浏览整齐陈列的石刻标语,并与来访游客及当地居民共话革命历史,感受跨越时空的革命力量。“托起枪来打帝国主义”“妇女在政治上经济上教育上与男子一律平等”,这些响亮的标语不仅见证了红军时期革命者的坚定信念和革命斗志,也展现了当时社会变革的伟大理想。

图为团队成员漫步于红军石刻标语陈列园

在恩阳区文物保护中心主任的带领下,团队成员深入恩阳区恩阳古镇的青石板巷陌间,聆听当地居民口述代代相传的红军故事,凝视斑驳石墙上“拥护红军”的深刻印记,感受历史与现实的交织。

图为团队成员在恩阳古镇内阅读一处红军石刻标语

在巴州区平梁镇阳岭村,团队成员在村干部的陪同下,翻山越岭,穿过古老的清代石桥,驻足马家河畔与铜铃碑前,瞻仰石碑上镌刻的一句句红军标语,如“鸦片烟有毒,对穷人有伤害,工农要坚决戒烟”,感悟革命先辈宣传工作的独特智慧。

图为团队成员在巴州区平梁镇马家河进行实地考察

图为团队成员环视平梁镇马家河红军石刻标语碑

在巴州区枣林镇灵山博物馆上,团队成员参观红四方面军第四军军部,并与枣林镇文化站站长、当地居民进行访谈,了解枣林镇锅口垭红军石刻标语的保护现状与现实问题,聆听当地的红军故事。

图为团队成员在枣林镇灵山博物馆的合影

在巴州区清江镇,团队成员在文化站站长的陪同下参访了清江镇禹王宫以及另外两处红军石刻标语原址。清江镇文化站站长指出,过去这里曾是巴州区连接通江县的步行要道,来往民众都知晓此地的红军石刻标语,但随着交通要道的变迁,这里逐渐淡出了人们的视野。

图为团队成员在巴州区清江镇禹王宫红军石刻标语原址

图为团队成员在巴州区清江镇清泉岩红军石刻标语原址

在巴州区三江镇,团队成员深入田间地头,与民主村干部、村民面对面畅谈当地代代相传的红军故事。村民回忆道,听长辈们讲述,过去这里常有军队经过,但唯有红军部队纪律严明,真正做到“不拿群众一针一线”,赢得了百姓的信任与爱戴。民主村回龙寨红军石刻标语位于前寨门,曾是三江镇与回龙山的必经之地,见证了红军在此宣传革命思想、动员群众的峥嵘岁月。

图为团队成员在巴州区三江镇回龙寨红军石刻标语原址

在巴州区鼎山镇黄梁村,在当地文化站站长、村支书的陪同下,团队一行来到了卡门坡红军石刻标语原址。因其地处崖壁,面临风吹雨蚀,当地特意为其修建了石檐以延缓其风化速度。该村村支书指出,当地农村空心化问题严重,常住人口多以老年人与儿童为主,因此为避免革命记忆的“断代”风险,当地专门修建了村史馆,收集各种反映革命历史的物证,守护好革命记忆。

图为卡门坡红军石刻标语原址(石刻记载内容为:红军是共产党领导一切是维护穷人,维护士兵,坚决打那些振穷人的人刘湘杨森)

调研期间,团队来到位于平昌县佛头山景区的中国工农红军石刻标语园。这里收录了第二次国内革命战争时期建立的12大苏区的红军标语、红军漫画共1600余幅,是目前国内规模最大的红军石刻标语园区。团队成员漫步在标语园内,系统梳理迁址保护与复制的标语集群,共同解读石刻背后的历史脉络与文化价值。

图为团队成员在中国工农红军石刻标语园内

图为团队成员在中国工农红军时刻标语园前的合影

作为红军石刻标语分布最密集的区域,通江县现存24处标语被列为全国重点文物保护单位,是研究红色文化的重要实物载体。在通江县至诚镇、沙溪镇负责同志及村干部的陪同下,团队重点考察了两处最具代表性的标语原址。

“平分土地”标语位于至诚镇九子坡村,是全国现存最大的红军石刻标语,被誉为“标语之王”,刻于高24米,宽67.5米的巨型白砂岩崖壁上,字幅高8.75米,宽52.5米,字幅面积459.38平方米。当地居民讲述,当年在人工开凿“平分土地”标语时,有红军战士不慎坠落悬崖,为革命事业献出宝贵生命。同时,至诚镇负责同志进一步解读,此标语从左向右读——“平分土地”,呈现的是土地革命纲领,而从右向左读——“地土分平”,则成为一句铿锵有力的革命动员口号,展现了红军宣传工作的智慧与创造力。

图为团队成员驻足瞻仰“平分土地”标语

“赤化全川”标语位于沙溪镇红云崖高25.9米的悬崖峭壁之巅,字幅高5.85米,宽53米,字幅面积为310.05平方米,紧邻全国最大的红军烈士陵园——川陕革命根据地红军烈士陵园。2013年前后,当地为“赤化全川”标语原址修建了栈道与观景台,并在对面山头修建了一处眺望台,供当地居民与来往游客驻足瞻仰。团队成员认真聆听王坪烈士陵园讲解员标语背后的故事,感受军民同心、共克时艰的革命伟力。

图为团队成员驻足瞻仰“赤化全川”标语

调研期间,团队还前往位于沙溪镇王坪的川陕革命根据地红军烈士陵园,瞻仰长眠于此的25000余名红军烈士。在纪念碑前,团队成员肃立行礼,聆听讲解员讲述烈士们的英勇事迹,感悟跨越百年的坚定信念与革命精神。

图为团队成员在川陕革命根据地红军烈士陵园的合影

四川大学石铭丹心团队此次赴川陕苏区首府开展的红军石刻标语实践调研,不仅是对川陕苏区革命历史的一次深入挖掘,更是对革命老区红色文化传承、保护与开发路径的积极探索。通过实地走访、口述史采集、影像收集和与各级文物部门的对话,团队成员深刻认识到红军石刻标语作为中国革命史上的独特宣传智慧,承载着厚重的革命记忆和革命精神。未来,团队将会继续奋力深耕红色文化的创造性转化、创新性发展,为促进川陕革命老区振兴发展贡献青春力量。

4.2

我院学生团队寒假社会实践获中国网、中国日报报道

2025年1月—2月,公共管理学院团委积极组织学院本科生开展寒假社会实践活动,与时间、与社会、与青春对话,在返回家乡、重走故地、深入乡村、走进一线中感受党的红色精神伟力,感悟我国经济快速发展和社会长期稳定的生动实践。其中,两支学生团队获中国网、中国日报报道。

2022级社会工作专业本科生苟鑫带领的四川大学石铭丹心团队赴川陕苏区首府——四川省巴中市开展“红军标语行”主题实践调研。该团队在市县乡三级党委、政府部门与村两委协同配合下,走访了巴州、恩阳、平昌、通江等4县区20处红军石刻标语原址和2处标语陈列馆,通过实地走访、口述史采集、影像收集和与各级文物部门的对话,团队成员认识到红军石刻标语的独特价值,也为下一步探索革命老区红色文化传承、保护与开发路径奠定了良好基础。

2022级行政管理专业本科生陈宇佟带领的四川大学“黄河守护 青春赋能”团队前往山西省开展“黄河流域生态保护与高质量发展”主题实践调研。该团队在共青团山西省委、山西省河长办、山西省生态环境厅的指导支持下,先后到山西省万家寨引黄工程总干一级泵站等沿黄4市7地,通过实践研学、交流访谈和志愿服务等一系列活动,对黄河流域保护治理现状有了更深入、更全面的认识。实践期间还与清华大学学生团队进行深入交流,以青春赋能黄河流域生态保护和高质量发展。

此次寒假社会实践活动的顺利开展,充分体现了学院团委的高度重视与科学谋划,彰显了共青团组织服务青年成长的责任担当。下一步,学院团委将着力构建社会实践长效机制,系统推进实践育人链条与创新成果转化深度耦合,为青年学子知行合一注入“加速度”,为服务社会发展输送“青动能”,奋力书写实践育人赋能人才培养、服务社会需求的高质量发展新篇章。

5.信息资源管理系

5.1

信息资源管理系开展数据资源管理课程建设研讨会暨基层教学组织活动

在公共管理学院大类培养模式持续深化改革的背景下,学院各专业师生已就数据要素的市场价值与数据资源的重要性达成了高度共识,明确了建设数据资源管理平台课程的重要任务。

2025年5月9日上午,四川大学公共管理学院信息资源管理系组织召开数据资源管理课程建设研讨会暨基层教学组织活动。数据资源管理课程负责人袁莉老师带领教研团队成员参与本次研讨活动。课程团队采用“老带新”的梯队建设模式,包括经验丰富的资深教师和青年骨干教师,形成了结构合理、优势互补的教学研究队伍。本次会议聚焦数据资源管理课程建设,重点探讨了新建课程的课程定位、模块化教学设计以及课程内容体系构建等关键问题。与会教师就如何明确课程边界、突出课程特色、实现平台课程价值等议题进行了深入交流。

蔡娜、杨巧云、马秀美三位老师从信息管理导论、数据治理等关联课程的教学实践出发,系统分享了现有课程的教学内容体系、教学工具以及教学经验,为数据资源管理课程建设提供了重要参考。袁莉、范炜两位老师详细阐述了数据资源管理课程的建设目标和重点任务,强调新课程建设要与信息管理导论课程形成教学内容的递进关系,与数据治理课程形成知识应用的互补关系,共同构建完整的数据管理人才培养课程链,充分发挥平台课程的作用与价值。

数据资源管理课程作为信息资源管理系拟重点建设的平台课程,承担着承上启下、服务全院人才培养的重要使命。经过深入研讨,本次会议明确了课程建设的三大核心模块:技术模块、治理模块和应用模块,并初步确定了各模块的教学范围和基本内容框架,为后续课程开发奠定了坚实基础。

5.2

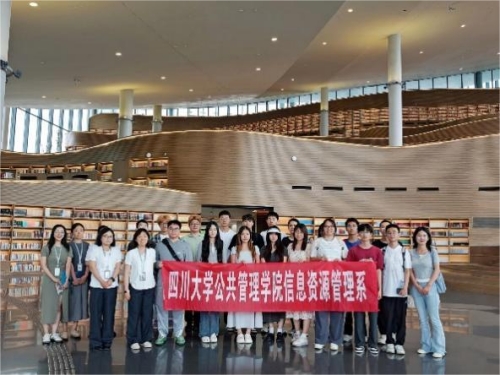

以实践促认同,以文化育自信:《信息资源建设》课程实践活动顺利开展

在数字中国建设背景下,公共管理学院信息资源管理一流本科专业建设始终坚持改革导向,持续优化课程体系以契合时代需求,着力打造品牌课程,推动教学手段不断创新。

2025年5月7日,在《信息资源建设》课程负责人范炜老师和课程团队成员樊舒老师的带领下,公共图书馆主题课程实践活动“走进天府人文艺术图书馆”顺利开展。

天府人文艺术图书馆是成都图书馆的主题分馆,定位为“成都的会客厅”和“城市书房”。本次课程实践聚焦公共图书馆在信息资源建设与服务中的创新实践。通过实地参观学习与专题交流结合方式,同学们深入了解了图书馆的空间布局、资源组织方式与智慧化服务形式。

在参观学习环节中,资源建设部副主任张翼老师为同学们全程讲解,依次参观了读者借阅区、少儿阅读中心、成都文献馆(特藏部)、沉浸式XR阅读空间等多功能区域。通过科学的空间布局与多元化的服务形式,同学们切身感受到天府人文艺术图书馆“读者第一、服务至上、公益性、人性化”的办馆宗旨,以及“服务城市文化发展”的使命。

图1-4 参观环节

在专题交流环节,张翼老师介绍了公共图书馆文献采选流程与资源配置策略,强调信息资源建设需兼顾前瞻性与服务导向,满足多样化用户需求。她还分享了“成为图书馆人”的初心与坚守,同学们就数字资源采选、实习岗位设置、职业发展与就业前景等问题踊跃提问。

图5 座谈环节

在信息资源管理本科专业深度融合中,《信息资源建设》课程承载了不同专业方向的共通资源基础。课程团队勇于守正创新,既坚持守好古籍、档案、地方志等特色资源基本面,又积极引入AI技术赋能,打造“科技+人文”融合特色,探索校地协同育人的相互增益机制。在数智时代,该课程引导同学们理解数据要素的价值挖掘,了解新时代图书馆、情报所、档案馆与数据中心等机构在信息资源建设与服务方面的创新举措,通过理论联系实际,促进专业认同,增强文化自信,激发深造兴趣。

图6 合影

5.3

我院信息资源管理专业本科融合培养方案工作讨论会顺利召开

4月11日,我院成功举办了信息资源管理专业本科融合培养方案工作讨论会。本次会议由副院长袁莉与信息资源管理系系主任范炜共同主持,重点探讨了四川大学信息资源管理学科的发展方向、未来规划及本科融合培养方案的修订等问题。

会议伊始,姚乐野教授指出,学科融合共建已成为不可阻挡的趋势,要求全体教师必须从全局出发,提升个人能力与水平,为增强本学科在国内外学术界的影响力贡献力量。他呼吁每位教师都要肩负起建设和发展学科的责任,注重内功修炼,以实现学科的长远发展。

随后,袁莉副院长详细介绍了学科师资扩充、行业会议筹备和微专业申报等相关情况,为后续工作的开展提供了清晰的方向。

最后,范炜老师以适应人工智能时代需求为背景,对信息资源管理学科进行专业调整和课程设置优化的具体方案进行了说明与解释。与会教师就课程建设和专业融合共建发表意见和建议。

此次讨论会不仅为信息资源管理学科的未来发展指明了方向,还激发了教师们对于学科建设和课程改革的热情与思考。与会教师纷纷表示,将全力以赴,积极参与到学科建设和发展的各项工作中去,共同谱写学科发展的新篇章。